- Accueil ›

- Thérapeutique ›

- Médicaments ›

- Recherche et innovation ›

- Trouver un remède au prurit, ça démange

Trouver un remède au prurit, ça démange

Mal compris, mal traité, le prurit est longtemps resté un parent pauvre de l’innovation thérapeutique. Dans la foulée de la recherche sur la douleur, les choses sont heureusement en train de changer puisque, cette année, deux nouveaux médicaments ciblés ont été autorisés en France.

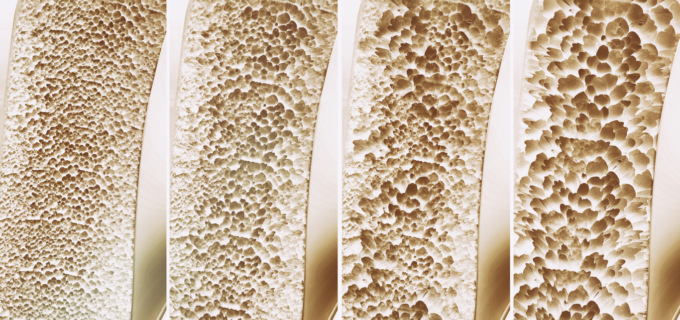

Il est défini comme une sensation désagréable qui donne envie de se gratter. Souvent négligé ou considéré comme secondaire, il constitue pourtant une souffrance aussi délétère que la douleur pour la qualité de vie lorsqu’il est chronique ou sévère. Le prurit n’est pas l’apanage des affections cutanées, des causes systémiques, toxiques ou psychogènes étant aussi retrouvées dans 1 cas sur 10 environ (voir encadré). La prévalence du prurit chronique serait ainsi comprise entre 12 et 15 % de la population adulte, et croissante avec l’âge. Le prurit peut engendrer des symptômes dépressifs ou anxieux, des difficultés sociales et professionnelles et imposer parfois quelques heures de grattage quotidien aux plus sévèrement atteints. Longtemps, les seuls traitements disponibles se sont limités à l’éviction ou à la prise en charge de la cause du prurit et, en cas d’inefficacité, à des traitements topiques ou systémiques peu spécifiques ou insatisfaisants.

Un symptôme cousin de la douleur

Initialement, on pensait que la démangeaison était une simple activation à bas bruit des circuits de la douleur. D’ailleurs, cliniquement, prurit et douleur ont quelques points communs, comme l’effet placebo, qui est important dans les deux cas, ou les mécanismes de chronicisation. Le Pr Laurent Misery, chef du service de dermatologie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest (Finistère), explique : « Un prurit chronique peut apparaître au décours d’un cercle vicieux entre prurit et grattage qui favorise l’apparition de lésions qui deviennent elles-mêmes prurigineuses. Comme la douleur chronique s’autonomise et repose sur des dysfonctions nociceptives, ce prurit chronique conduit à une sensibilisation périphérique, avec une augmentation du nombre et de l’excitabilité des terminaisons nerveuses, ainsi qu’à une sensibilisation centrale, avec une diminution des seuils de perception et une moins bonne inhibition du prurit. Cette chronicisation peut se traduire en un prurigo, mais peut aussi être associée à une alloknésie – toutes les sensations sont prurigineuses – ou à une hyperknésie – toutes les sensations sont perçues comme intenses et insupportables. »

Cependant, des divergences nettes distinguent aussi douleur et prurit, comme l’effet apaisant ou intensifiant du froid et du chaud, qui est contraire, ou comme l’apport des morphiniques, qui calment l’une et ont un effet absent ou délétère sur l’autre. « Les progrès réalisés dans le domaine de la douleur ont profité à la recherche sur le prurit, grâce à quelques équipes de recherche qui lui ont appliqué les mêmes approches expérimentales. Ils reposent sur la découverte d’un quatrième type de récepteurs cutanés en 1995, qui viennent s’ajouter aux nocicepteurs, thermorécepteurs et mécanorécepteurs : les pruricepteurs. Ces récepteurs, localisés au niveau de synapses situées à l’interface entre kératinocytes et terminaisons nerveuses, à la jonction entre derme et épiderme, seraient de trois types : neuropathiques, inflammatoires ou mixtes. »

La transmission de l’information prurigineuse dépend ensuite de différentes voies. Plusieurs familles de récepteurs très diverses seraient impliquées dans la détection et la signalisation du signal irritant, selon sa nature endogène ou exogène notamment. La plus connue d’entre elles est la voie histaminergique, mais selon l’étiologie du grattage, elle peut n’intervenir que partiellement ou pas du tout. « Cela explique pourquoi les antihistaminiques ne sont pas toujours efficaces face à ce symptôme. Ils ont une autorisation de mise sur le marché dans l’urticaire ou la rhinite allergique, mais n’ont pas une efficacité supérieure à celle du placebo dans de nombreuses autres manifestations prurigineuses comme celles liées à la dermatite atopique », explique le dermatologue. Parmi les autres voies de signalisation, les mieux décrites sont la voie PAR-2, qui est activée par des protéases comme la trypsine, la kallicréine ou la bradykinine, la voie sérotoninergique ou celle des MRGPR

A l’interface de ces interactions neurocutanées peuvent intervenir de nombreux messagers comme des neuropeptides, des neurotrophines, des enzymes ou des interleukines (IL). L’ensemble est complexe, et illustre bien pourquoi beaucoup d’étiologies restent à élucider et à soulager. « La compréhension progressive de ces différentes voies permettra de déterminer des endotypes à destination desquels des traitements ciblés pourront être développés », estime Laurent Misery.

Des progrès sur les traitements ciblés

Et le train est en marche. En avril et en septembre 2022, deux d’entre eux ont été enregistrés : la difélikéfaline (Kapruvia) est ainsi le premier médicament à avoir obtenu une autorisation d’accès précoce dans le traitement des formes modérées du prurit associé à la maladie rénale chronique de patients adultes sous hémodialyse, qui concerne 50 à 90 % de cette population. Le dupilumab (Dupixent), déjà autorisé dans le traitement de la dermatite atopique, est aujourd’hui le premier médicament approuvé dans le traitement du prurigo nodulaire par la Food and Drug Administration (FDA). L’Agence européenne des médicaments étudie actuellement sa demande d’enregistrement.

D’autres molécules expérimentales ont un développement avancé comme le némolizumab, qui cible le récepteur à l’IL-31 et qui a démontré une efficacité très importante dans le soulagement du prurigo nodulaire, le benralizumab (anti-IL-5), qui est cliniquement évalué dans le prurigo ou dans le prurit chronique associé à d’autres maladies, ou le lébrikizumab (ciblant l’IL-13), qui est étudié dans le prurit associé à la dermatite atopique.

De multiples autres voies sont à l’étude, en préclinique ou en clinique. In fine, une vingtaine d’études cliniques sont recensées dans le prurigo nodulaire et une trentaine d’autres dans le prurit chronique. « C’est une vague importante d’innovations qui se présentent. Elles ciblent le prurigo pour la plupart, qui reste une atteinte rare avec une personne touchée sur 1 500, mais les progrès réalisés dans la compréhension de la physiopathologie de ce symptôme bénéficieront à terme aux autres situations prurigineuses », reconnaît Laurent Misery.

Outre les médicaments, et étant donné l’importance des conditions psychologiques sur le vécu du prurit, des approches non médicamenteuses devront aussi être développées, et répondre notamment aux situations moins sévères ou à celles ne justifiant pas ou n’étant pas soulagées par les innovations à venir. Si les études ne sont pas suffisamment nombreuses à leur sujet, les approches de relaxation, les psychothérapies de soutien, d’inspiration analytique ou l’hypnose, pourraient être utiles étant donné la fréquence de l’anxiété et de la dépression chez les personnes souffrant de prurit chronique. « Le soutien de l’entourage est également important, car le prurit est souvent stigmatisé alors qu’il s’agit d’une véritable souffrance, rappelle le dermatologue. L’éducation thérapeutique a aussi été décrite comme étant efficace pour ces patients. » Elle reste peu développée en France, hormis dans quelques centres (Brest, Nantes, Nice, Lyon, Paris, Lille). « Pour aider les professionnels et les patients à mieux appréhender ce symptôme et sa prise en charge, notre équipe du CHRU de Brest a conçu une formation gratuite et accessible à tous, disponible en ligne

1 Mas-related G-protein coupled receptor.

Principales étiologies du prurit

Dermatoses : urticaire, dermatites atopiques et de contact, psoriasis, lichen plan…

Maladies systémiques non infectieuses : cholestase, insuffisance rénale chronique sous hémodialyse, certaines hémopathies malignes, dysthyroïdies.

Maladies infectieuses : virus de l’immunodéficience humaine (VIH), virus de l’hépatite B (VHB), virus de l’hépatite C (VHC), certaines parasitoses.

Carence martiale ou vitaminique.

Situations physiologiques : grossesse, prurit du sujet âgé.

Médicaments : aspirine, certains antipaludéens, opiacés, β-lactamines, sartans, inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), b-bloquants…

Causes psychogènes.

Facteurs exogènes : irritant ou allergisant cutané, certains textiles, produits caustiques ou antiseptiques, certains aliments.

- Analogues du GLP-1 : le conseil constitutionnel impose au médecin d’informer de la non-prise en charge

- Préparations magistrales de quétiapine : un nouveau tableau d’équivalence de doses

- Interactions avec les produits à base de CBD : quels médicaments ?

- Quétiapine : pas de retour à la normale avant l’automne

- Neutraderm gel douche : retrait de lots

- Nouvelles missions : l’offre et la demande sont au rendez-vous

- Rapport de l’Igas : le DPC est (sans doute) mort, vive la certification !

- Biosimilaires : vers un taux de remise à 30 % ?

- Aggravation des tensions sur Pegasys : nouvelles règles de dispensation mises en place

- [VIDÉO] Régulation de l’installation des médecins, un poisson d’avril ?