- Accueil ›

- Conseils ›

- Pathologies ›

- L’endométriose fait de plus en plus parler

L’endométriose fait de plus en plus parler

Entre l’annonce d’un test diagnostique et celle d’une stratégie nationale, l’endométriose a, une fois n’est pas coutume, fait la une des médias ces dernières semaines. Une étape importante dans la lente reconnaissance de la maladie, entamée il y a une vingtaine d’années.

Les chiffres sont éloquents (1 femme sur 10 atteinte) et ils ont beau être martelés, l’endométriose souffre d’un véritable problème de reconnaissance. Au quotidien, cette pathologie continue à représenter un réel fléau médical – car associée à une qualité de vie largement altérée – et sociétale – pour son retentissement sur la vie scolaire, professionnelle et sociale des femmes qui sont touchées.

Cependant, les choses semblent s’accélérer. Ce début d’année a été marqué par la perspective d’une stratégie nationale contre la maladie annoncée par le président Emmanuel Macron le 11 janvier et détaillée par le ministre de la Santé Olivier Véran un mois plus tard. Trois axes principaux ont été définis : la recherche et l’innovation, le diagnostic et l’accès aux soins, la formation et l’information sur la maladie. Si l’opportunisme d’un tel calendrier proche des élections présidentielles peut interroger, le mouvement de fond dont résulte cette avancée est en tout cas bien antérieur, instauré en France et dans d’autres pays occidentaux depuis le début des années 2000. Cécile Mézan de Malartic, chirurgienne gynécologue au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy (Meurthe-et-Moselle), raconte : « Un premier centre expert pilote créé en 2013 au CHU de Rouen, en Seine-Maritime, visait à améliorer le parcours des patientes atteintes d’endométriose en rapprochant tous les acteurs concernés du territoire et à favoriser une prise en charge pluridisciplinaire. Sa réussite a conduit les tutelles à soutenir la réplication de ces centres dans d’autres territoires. » Petit à petit, et sous l’impulsion du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), d’autres réseaux ont commencé à se structurer. En 2017, les avancées réalisées ont conduit le gouvernement à annoncer un nouveau modèle de prise en charge des femmes atteintes, en accord avec les recommandations actualisées par la Haute Autorité de santé (HAS) la même année. Un mouvement qui a malheureusement été ralenti par la pandémie de Covid-19, mais qui bénéficie depuis d’une réactivation. Avec la nouvelle stratégie, le maillage territorial entre équipes et professionnels aptes à prendre en charge l’endométriose devrait se généraliser à tout le territoire.

La fin d’un tabou

Il ne faudrait cependant pas négliger le rôle joué par les patientes dans cette évolution, insiste Blandine Courbière, gynécologue obstétricienne à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), dans les Bouches-du-Rhône : « L’émergence de l’endométriose comme sujet de santé publique est liée à celle des mouvements féministes qui ont libéré la parole des femmes autour de ce qui, auparavant, était tu ou honteux, comme les violences sexuelles ou les règles. Non seulement la thématique s’est imposée dans le champ médical, mais aussi dans le milieu sociétal et professionnel. Beaucoup de femmes n’ont plus peur d’évoquer les douleurs menstruelles dont elles souffrent. »

Pourtant, si elle tend à diminuer, l’errance diagnostique reste encore (trop) longue, entre 4 et 14 ans, selon les études. « Cette errance est bien le fait d’une formation insuffisante des professionnels de santé et celle d’une information insuffisante du grand public, explique Cécile Mézan de Malartic. Or, recevoir un diagnostic précoce permet de soulager efficacement les douleurs et de limiter la progression vers une forme sévère ou le développement d’une hypersensibilité pelvienne progressive, qui rendra les douleurs moins sensibles au traitement. »

Un test de dépistage à l’étude

Le dépistage de l’endométriose est complexe. Le diagnostic est d’abord clinique, et repose sur la douleur. Or, distinguer une douleur liée aux règles – et aux contractions utérines induites par les prostaglandines – et une douleur d’endométriose peut s’avérer une gageure. « Il y a trois questions fondamentales qui peuvent orienter le diagnostic, et que le pharmacien d’officine peut connaître : quelle est l’intensité de la douleur ressentie sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la douleur la plus intolérable qui soit ? Cette douleur répond-elle aux antalgiques de palier 1 ? Et quel est le retentissement social de ces douleurs ? Une femme qui les cote au-dessus de 7, qui n’est pas soulagée par les antalgiques et ne peut aller en cours, travailler ou parfois même marcher, est probablement concernée », expose Cécile Mézan de Malartic. Dans ce cas, le seul traitement efficace est l’aménorrhée thérapeutique, le plus souvent obtenue par une pilule œstroprogestative ou un dispositif intra-utérin (DIU) hormonal prescrits par un praticien de premier recours. « Imposer l’aménorrhée nécessite de discuter avec les femmes qui accordent aux règles une utilité physiologique ou une importance symbolique », insiste Blandine Courbière. La prise en charge est ensuite orientée selon la réponse à cette première ligne de traitement.

Endotest, un test diagnostique salivaire fondé sur le séquençage de micro-ARN, très médiatisé il y a quelques semaines, est en cours de discussion auprès des autorités de santé. Le laboratoire Ziwig souhaite le commercialiser en officine. Pourrait-il changer la donne en début de parcours ? « Il faut être très prudent tant que les données préliminaires obtenues auprès d’une petite cohorte de patientes, ne sont pas confirmées par d’autres études. Dans le délai, le diagnostic clinique reste de mise », insiste Cécile Mézan de Malartic. Et la recherche est indispensable pour résoudre les nombreuses questions encore non élucidées concernant la pathologie.

« Le mouvement de reconnaissance de l’endométriose est déjà visible lors des consultations. Nous recevons de plus en plus de femmes qui évoquent cette maladie avant tout diagnostic médical, se félicite Blandine Courbière. Pour autant, il faudra être vigilant : l’information du grand public et des acteurs de terrain doit être parfaitement formulée, pour que toutes les douleurs liées aux règles ne soient pas désormais estampillées comme étant de l’endométriose. La crainte de ce diagnostic engendre en effet de vives inquiétudes chez les femmes, en particulier les plus jeunes, qui tendent à penser que l’infertilité lui est systématiquement associée. En l’absence de test diagnostic validé, l’information qui est envisagée, notamment en milieu scolaire où la maladie reste encore rare, doit donc être conduite avec la plus grande attention ».

TROIS CHOSES À SAVOIR SUR LA MALADIE

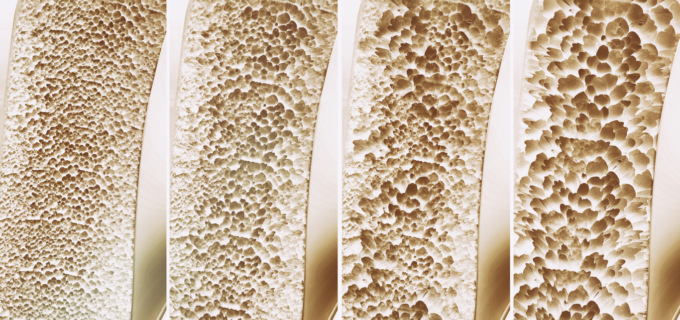

– L’endométriose correspond à la présence de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine. Elle est sans doute liée à un écoulement rétrograde de sang menstruel, comportant des cellules endométriales, dans la cavité abdominale. D’autres facteurs sont possiblement en cause car seule une minorité de femmes ayant des flux rétrogrades en sont atteintes.

– On distingue les formes superficielles (lésions millimétriques non profondes) et les formes profondes (plus de 3 mm d’infiltration). Les facteurs de risque d’évolution de l’une ou l’autre ne sont pas connus, même s’il est probable que celles qui sont prises en charge précocement évoluent moins souvent ou moins intensément. L’endométriose peut induire des douleurs à la défécation, à la miction ou durant les rapports sexuels lorsque des lésions se situent au niveau du rectum, de la vessie ou du vagin.

– Outre les douleurs intenses qu’elle engendre, l’endométriose favorise les troubles de la fertilité chez un tiers des patientes, le plus souvent quand elle est évoluée. Hormis les lésions et d’éventuels kystes ovariens associés, c’est la composante inflammatoire de l’endométriose qui conduirait à des adhérences ou à des plicatures au niveau des trompes et limiterait mécaniquement les chances de grossesse.

- Un patient a entendu dire qu’il pouvait désormais prendre son comprimé de Lévothyrox le soir au coucher. Est-ce vrai ?

- Quelles populations sont actuellement à risque de développer un scorbut ?

- [VIDÉO] Accompagner le patient parkinsonien à l’officine

- Régimes végétariens : quels effets sur la santé ?

- L’exercice physique est-il recommandé en cas de gonarthrose ?

- [VIDÉO] Entre le « jaune » des missions et le « bleu » de la rentabilité, le vert de l’officine est en devenir

- Retrait des tests Covid-19 aux préparateurs : le ministère n’était pas au courant !

- Cosmétiques : la DGCCRF muscle ses contrôles

- Rapport des industriels du médicament : les 5 chiffres à retenir pour l’officine

- Insécurité : 9 officines sur 10 victimes d’infractions