- Accueil ›

- Conseils ›

- Santé naturelle ›

- Pharmacologie : les médicaments ont-ils un sexe ?

© Getty Images/iStockphoto

Pharmacologie : les médicaments ont-ils un sexe ?

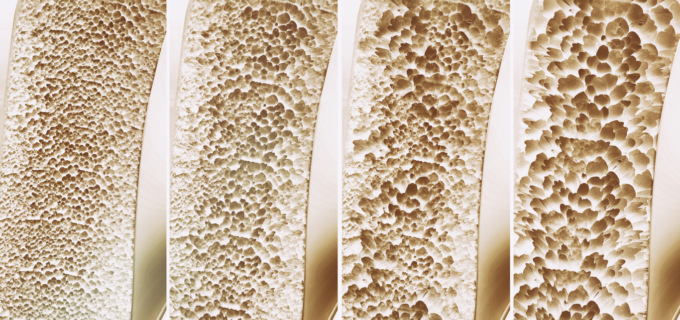

Si le corps médical est de plus en plus sensible aux biais de sexe en santé, qui conduisent par exemple à sous-estimer le risque d’ostéoporose chez l’homme ou le risque cardiovasculaire chez la femme, cette spécificité tend à être omise lorsqu’il s’agit de la prescription. Les différences existent pourtant. Avec des avancées substantielles à la clé.

Le zolpidem fait figure d’exception : il s’agit de la seule molécule pour laquelle la posologie recommandée est différente chez les hommes et les femmes… aux Etats-Unis. C’est la Food and Drug Administration qui a pris cette décision il y a 10 ans devant une accidentologie matinale majoritairement féminine chez celles et ceux traités par l’hypnotique. Les investigations ont permis de montrer que le métabolisme du produit est plus lent chez les femmes, conduisant à des concentrations résiduelles plus élevées au matin. En Europe et en France, pourtant, aucune recommandation de ce type n’existe : cette spécificité a été diluée dans une mise en garde générique contre le risque de somnolence liée au médicament. « On peut être surpris qu’à l’heure où la médecine personnalisée a le vent en poupe et conduit à proposer des tests biologiques et génétiques sophistiqués, la simple prise en considération du sexe ne soit toujours pas à l’ordre du jour », commente Thierry Buclin, pharmacologue au centre hospitalier universitaire (CHU) vaudois de Lausanne (Suisse).

Des différences flagrantes

Car les différences pharmacologiques entre les deux sexes sont bien décrites. Sur le plan pharmacocinétique, le volume de distribution des médicaments entre hommes et femmes varie principalement du fait du dimorphisme de la composition corporelle : ces dernières ont davantage de masse grasse. « En pratique, il peut en résulter un pic de concentration circulante supérieur pour les médicaments hydrosolubles et inférieur pour les liposolubles », précise-t-il. « Mais pour les deux, à poids corporel égal, l’exposition globale tend à être plus élevée chez les femmes, de l’ordre de 10 à 20 % en moyenne, car l’élimination, aussi bien rénale qu’hépatique, est corrélée à la masse maigre. C’est l’une des raisons pour lesquelles on observe statistiquement que les médicaments tendent à être sous-dosés chez les hommes et surdosés chez les femmes, complète le pharmacologue. En oncologie, il est assez bien décrit que ces dernières souffrent plus souvent de toxicité liée aux anticancéreux. » Des variations du métabolisme hépatique des médicaments, assuré par les enzymes cytochromes P450, résultent aussi d’une modulation hormonale liée au sexe. Sur le plan pharmacodynamique, certaines différences sont également flagrantes, notamment du fait de certaines spécificités hormonales qui affectent la sensibilité des récepteurs et la transduction cellulaire. Le rapport bénéfice-risque d’autres molécules comme l’aspirine en prévention cardiovasculaire ou la digoxine est ainsi moins favorable aux femmes qu’aux hommes.

Les médecins savent qu’il n’existe pas de patient standard. Mais une fois que les cliniciens revêtent leurs habits de prescripteurs, ils adhèrent le plus souvent au portrait-robot que la recherche clinique a imposé : celui d’un sujet de sexe masculin, caucasien, pesant 70 kg. « C’est auprès de la population masculine que les recherches cliniques ont été historiquement conduites et les posologies standards établies », rappelle Sophie Gautier, pharmacologue et chercheuse à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (CHU de Lille, Nord). Adapter la posologie au sexe demanderait à la fois de nouvelles études sur les molécules existantes, mais aussi des formulations permettant une adaptation posologique plus précise que ce qu’autorisent, par exemple, les formes galéniques solides disponibles.

« Il faut reconnaître que les différences physiologiques liées au sexe ont une influence modérée, car la différence moyenne entre les hommes et les femmes est moins importante que la variabilité qui existe au sein de chacun des sexes, modère toutefois Thierry Buclin. Cependant, de la même façon que l’on prend en compte le poids ou la surface corporelle pour le choix d’une posologie, la notion de sexe biologique devrait être intégrée à la réflexion ». Ou a minima étudiée : même en recherche préclinique, le cycle œstrogénique a été incriminé d’emblée comme un risque de variabilité des résultats et les études ont été historiquement menées chez des animaux mâles. « Pourtant, des travaux récents réfutent cette notion, rapporte la chercheuse lilloise. Et on peut remarquer que la question de l’influence de la testostéronémie sur la pharmacologie n’a jamais été investiguée ». Si la grossesse est un bouleversement hormonal qui conduit à de nombreuses modifications touchant notamment le volume de distribution et le fonctionnement des organes d’élimination, l’idée d’une variabilité majeure qui empêche l’inclusion de l’ensemble des femmes dans les travaux n’est pas justifiée.

Un mouvement lent

Même face aux traitements où l’ajustement posologique a un retentissement majeur, comme en infectiologie ou en oncologie, la prise de conscience reste relativement limitée. « Je suis de ceux qui pensent que les thérapies ciblées devraient être ajustées sur les concentrations circulantes », revendique Thierry Buclin. La concentration circulante est un biomarqueur qui reflète l’influence du sexe, mais aussi de tous les autres facteurs primordiaux non pris en considération dans l’adaptation posologique : les mensurations, la fonction rénale, les maladies associées, les spécificités pharmacogénétiques… « Il serait possible de se fonder sur les concentrations usuelles décrites dans les résumés des caractéristiques du produit lors de l’établissement de la posologie cible pour envisager ce type d’approche, sans avoir à conduire de nouveaux essais cliniques. Nous avions lancé une étude sur le sujet avec l’imatinib et montré que cet ajustement fin et personnalisé pouvait améliorer la balance bénéfice-risque », détaille le pharmacologue.

Un changement dans la façon dont la communauté scientifique prend en compte le sexe dans la recherche se profile toutefois depuis une vingtaine d’années, sous l’impulsion de recommandations américaines ou européennes pour une meilleure intégration du sexe dans la conception, l’analyse et la présentation des résultats expérimentaux. Aujourd’hui, le ratio entre hommes et femmes est plus équilibré dans les cohortes recrutées pour conduire les études cliniques, « mais cette évolution est lente, et beaucoup d’études sont encore conduites sans analyse différenciée des hommes et des femmes » regrette Sophie Gautier, pour qui « la proportion de femmes et d’hommes dans les études pourrait être établie en se fondant sur leurs taux respectifs de prévalence concernant la maladie étudiée ».

« Je persiste à dire qu’on pourrait améliorer le sort des patients en prenant en compte le sexe biologique, conclut Thierry Buclin. Je suis indigné que les autorités d’enregistrement ne soient pas plus exigeantes envers les industriels, qui veulent rendre la prescription de leur médicament la plus simple possible pour des impératifs de marketing. Et il faut reconnaître que les spécialistes n‘ont pas très envie de s’y investir non plus. Le patient n’est pas servi d’une manière optimale par les nouveaux anticancéreux très coûteux, entre autres exemples. »

- Du biberon aux médicaments : une exposition retrace l’histoire de la pharmacie et de la pédiatrie

- Le « challenge paracétamol » : un phénomène inquiétant aux portes de la France ?

- Aspartame : une pétition réclame son interdiction à l’échelle européenne

- Vapotage de substances psychoactives : l’ANSM tire la sonnette d’alarme

- Un patient a entendu dire qu’il pouvait désormais prendre son comprimé de Lévothyrox le soir au coucher. Est-ce vrai ?